■プロフィール

1950年、大阪府茨木市生まれ。69年に喫茶「ディラン」を開き、大規模野外コンサート「春一番」を始動させるなど音楽シーンに貢献。

71年に永井洋と「ザ・ディランⅡ」を結成し、76年にソロデビュー。以降、バンド「ラブ・コラージュ」結成や全国ツアー『一人旅』を展開。

優しさあふれる楽曲で多くの支持を集めるほか、俳優、ラジオ、エッセイ執筆など多方面で活躍する。

MIDI移籍第一弾アルバムとなった本作品は、渡辺香津美、金子マリ、バカボン鈴木、駒澤裕城ら東京を拠点に活躍した豪華ゲストに加え、

シュガーベイブ初代ドラマー野口明彦や梅津和時、ウォン・ウィンツァンらが参加。KUROとの共作『月の祭り』を含む、ピアノを中心に静かな時の流れを描く作品となっている。

ML-0002 『OSAKA LIVE』 (2006)

一人旅から20年、音楽と共に歩んだ歳月の集大成として、大塚まさじが久しぶりに届けるライブアルバム。

ソロ演奏に加え、おなじみ長田(TACO)和承との絶妙なるセッションが光る、ライブパフォーマンスを全14曲収録しています。

地元・大阪(梅田、富田林、堺市)でのライブ音源を中心に構成された本作は、まさに“唄の旅”の現在地を伝える一枚です。

今も続く、大塚まさじの唄の旅。その豊かな音の風景をぜひ体感してください。

トラックリスト

1.月のまつり

2.一人旅

3.ガムをかんで

4.春のはじまり

5.茶色い帽子

6.ブルースをもう一度

7.天王寺想い出通り

8.こんな月夜に

9.風のがっこう

10.夕暮れ

11.街唄

12.コミュニケーション

13.一輪の花

14.On The Sunny Side Of The Street

↓配信はこちらから!

ML-0003 『いのち』 (2017)

「一輪の花」以来、17年ぶりとなるスタジオ録音アルバム。

長年に渡りライブで熟成された楽曲から、このアルバムのために新たに書き下ろされた楽曲まで、全12曲を収録しています。

「ここからいなくなってしまったあなたたちとまだここにいるわたしたち。大塚まさじさんのこの新しいアルバム『いのち』ではそのことが歌われている。

強い覚悟と共にいのちと向き合って歌われる大塚まさじ、67歳のこれはとても美しくて優しいアルバムだ。」 ………中川五郎

トラックリスト

1.いのち

2.春のはじまり

3.パラダイス・カフェ

4.八尾の風

5.コンケーンのおじいさん

6.夕暮れ

7.あの道

8.What A Wonderful World

9.鳩

10.魔法の言葉

11.大地の隅で

12.月のしずく

↓配信はこちらから!

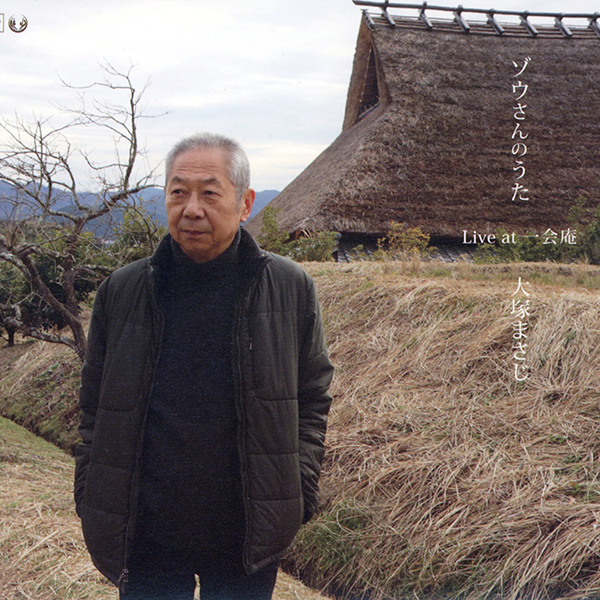

ML-0004 『ゾウさんのうた LIVE at 一会庵 大塚まさじ』 (2020)

風景の向こうから歌が聴こえてくる——。これは、大塚まさじと西岡恭蔵の友情が紡いだ音。

丹波篠山の築後300年以上という茅葺きの民家「一会庵」で2013年9月に行われたライブを収めたアルバムです。

「子供達の朝」、「君住む街に」など、青春の記憶が蘇る珠玉のセットリスト。

アンコールで歌われた「プカプカ」はまさに絶品。心に深く響く、愛にあふれた傑作盤です。

トラックリスト

1.アフリカの月

2.Manhattan Moon

3.魔法の舟で

4.子供達の朝

5.君住む街に

6.Happy Swinging Blues

7.茶色い帽子

8.ジプシーソング

9.鳩

10.ろっかばいまいべいびい

11.街唄

12.サーカスにはピエロが

13.プカプカ

↓配信はこちらから!

「マルガリータ12」も最高だった!今回も最高だろう!13年振り?そんな事はどうでもいいのだ!

とにかく!とにかく続けていって欲しいと心から思ってます!バンドは奇跡!マチルダロドリゲスは奇跡!

井垣宏章(無限放送)

無国籍でサイケデリックでファンキー、変わらない玉城さんワールド。3ピースバンドの格好よさ満載!

ウルフルケイスケ

やっぱりロックはリフですよ、リフ!マチルダには唯一無二のリフが溢れている!THE カッチョいいー!

大久保ノブオ(ワハハ本舗)

1990年代半ば、渋谷La.mamaで初めて聞いた玉城宏志さんのストラトのサウンドは衝撃的で今でも自分の身体に焼きついたままです。

ニューアルバム完成おめでとうございます!先輩いつまでもロックし続けてください!

加藤隆志(東京スカパラダイスオーケストラ)

ぶっとい🎵ぶっといなあ。

これが本当に悪い人たち!!そのバンドサウンドは、様々な人生経験と抜群のセンスに裏打ちされていて、僕らに無条件降伏の快感をもたらす。

先輩〜、鳴らしまくってくれ〜!!NEW ALBUMリリースおめでとうございます。

これからもお世話になります❤️

茂木欣一(東京スカパラダイスオーケストラ)

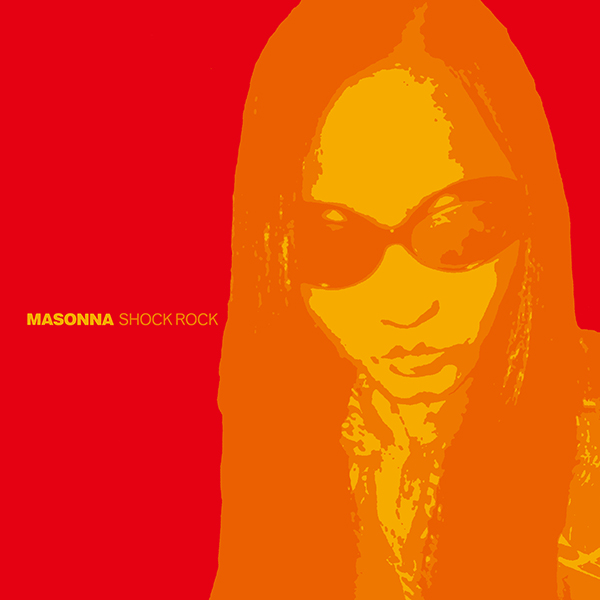

MERZBOW、非常階段と並び、ジャパノイズの象徴的存在として全世界からのリスペクトを 一身に浴びる山崎マゾのソロ・ノイズ・プロジェクトMASONNA。

2002年に活動15周年を記念した「YAMAZAKI MASO 15th ANNIVERSARY FREAKOUT TRIPLEX SERIES」として同時リリースされた

MASONNA、Christine 23 Onna、SPACE MACHINEという山崎マゾが関わる3ユニットのアルバムを、

中村宗一郎氏による最新リマスタリングを施して初アナログレコード化! フォーエヴァー・レコーズの東瀬戸悟氏執筆の最新ライナー・ノーツ封入(3タイトル共通)

発売日:2025年7月2日(水)

タイトル:SHOCK ROCK

アーティスト:MASONNA

規格:CXLP-1054

価格:¥4,000(税抜価格)¥4,400(税込定価)

フォーマット:LPレコード

POS: 4522081 90013 1

1987年に開始した山崎マゾのソロ・ノイズ・プロジェクト。

MASONNAの基本コンセプトである「絶叫とスピードノイズ」をより純粋培養させ創り上げた、原点回帰となった超強力盤。絶叫/ハーシュ/ノイズ/スピードが爆破し、常にクライマックスを生み出す。

ノーシンセサイザー、ノーカットアップによる全31トラック収録。まさにMASONNAのライブを凝縮したような絶叫と超高速ノイズによるロックが駆け抜ける。

SIDE-A

1.Tr1

2.Tr2

3.Tr3

4.Tr4

5.Tr5

6.Tr6

7.Tr7

8.Tr8

9.Tr9

10.Tr10

11.Tr11

12.Tr12

13.Tr13

14.Tr14

15.Tr15

16.Tr16

SIDE-B

1.Tr17

2.Tr18

3.Tr19

4.Tr20

5.Tr21

6.Tr22

7.Tr23

8.Tr24

9.Tr25

10.Tr26

11.Tr27

12.Tr28

13.Tr29

14.Tr30

15.Tr31

———————————————————————

発売日:2025年7月2日(水)

タイトル:Acid Eater

アーティスト:Christine 23 Onna

規格:CXLP-1055

価格:¥4,000(税抜価格)¥4,400(税込定価)

フォーマット:LPレコード

POS: 45 22081 90014 8

1993年に山崎マゾとエンジェリン・ヘヴィ・シロップのギタリスト戸田房尾がデュオ形態で結成。自らを「スペース・モンド・サイケデリック・グループ」と称している。マゾンナ、スペース・マシーンとも、エンジェリンとも異なるテイストをもつクリスティーヌ23Onna独自の世界は、ギタリスト/コンポーザーとして優れた技能を持つ房尾によるサイケデリックなフレーズと、山崎のスペーシーなエレクトロニクスが融合し、生み出される。山崎が関わるプロジェクトの中では、めずらしくグルーヴィーな反復ビートを伴い、楽曲としてのコンポジションが明確に構成されている。よりポップに、よりカラフルに、よりスペーシーに、よりグルーヴィーに進化した、ポピュラリティ溢れる1枚。

SIDE-A

1.Fantastico

2.Acid Now!

3.The Last Hunter

4.Acid Eater

5.Planet Unknown

6.Space Mondo Topless

SIDE-B

1.Love Galactic

2.Top of Spot

3.Wild Private

4.Erotopia (The Climax)

———————————————————————

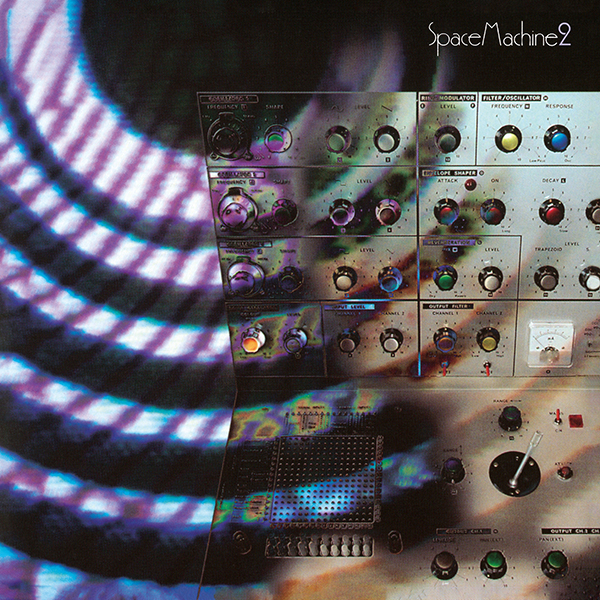

発売日:2025年7月2日(水)

タイトル:2

アーティスト:SPACE MACHINE

規格:CXLP-1056

価格:¥4,000(税抜価格)¥4,400(税込定価)

フォーマット:LPレコード

POS: 45 22081 90015 5

山崎マゾが2000年からスタートさせた「アナログ電子宇宙音プロジェクト」SPACE MACHINE 、「幻覚と揺らめき」の2nd album。

98年頃からマゾンナにも一部取り入れてきたトリップ感のあるスペーシーな電子音のみを追求し、ひたすら果てしない宇宙空間で、終わりなく延々と織り出されるフューチャー・レトロな電子音のタペストリー。

無機質さと有機性が交錯する不思議な響きが感じ取れるピュアな電子音の数々は宇宙の様々な光と影を想い起こさせる、極上のアンビエント・アルバム。

SIDE-A

1.Tr1

2.Tr2

SIDE-B

1.Tr3

2.Tr4

XOXO EXTREME ニュー7インチシングル(アナログ盤)は、

アーバンギャルドおおくぼけい提供による、甘くせつないポップチューン!

また、メンバーの小嶋りんが、バイオリン演奏でも参加。

■プロフィール

一色 萌・小日向まお・桃瀬せな・小嶋 りん・横山陽依 の5名からなる、

プログレッシヴロック(略:プログレ)の楽曲を中心にパフォーマンスしているアイドル。

その名の通り、一曲の中で曲調がよく変わる・曲が長い・変拍子…等

プログレッシヴな楽曲を歌い踊る。2023 年 4 月 24 日には、

ZEPP DiverCity でバックに3バンドを擁したワンマンライブを行い、大きな反響を得た。

トラックリスト

01. レッドシックレコード(4:04) <作詞:おおくぼけい / 作曲:おおくぼけい / 編曲:おおくぼけい>

02.殺人レコード恐怖のメロディ(Instrumental)(01:44)/ 作曲:宮内國郎 / 編曲:大嶋尚之

[official web site] XOXO EXTREME | 公式サイト

https://www.xoxo-ex.com/

[X] XOXO EXTREME 公式

https://x.com/xoxo_extreme?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

[Instagram] XOXO EXTREME

https://www.instagram.com/xoxo_extreme/

[YouTube] XOXO EXTREME Channnelhttps://www.youtube.com/channel/UCA7fn3DZFJGDmlxZZg8WQVA

■XOXO EXTREME「レッドシックレコード」

レーベル:MIDI 販売会社:ユニバーサルミュージック

品番:MDJL-1019 発売日:2025年2月19日

仕様:LP 価格:2,200(税込) JAN:4988034300333

■プロフィール

1950年、東京都武蔵野市生まれ。高校時代に音楽活動を始め、ボブ・ディランやウッディ・ガスリーらに 影響を受けて路上での歌唱活動を開始。

1971年に中津川フォークジャンボリーに参加し、シバ、岩井宏、いとうたかお、山本コウタローらと、武蔵野タンポポ団のセッションに参加。

1972年に『大阪へやって来た』でデビューし、代表作として『にんじん』や『また見つけたよ』が挙げられる。

トラックリスト

- 01. すばらしいさよなら

- 02. 銀の汽笛

- 03. 朝は詩人

- 04. わたしの踊り子

- 05. 夜は言葉

- 06. 夜よ、明けるな(シングル・バージョン)

- 07. ゆうれいなんていかしてる

- 08. LOVE ME TENDER

- 09. ドント・シンク・トゥワイス・イッツ・オールライト

- 10. ジャージーガール

- 11. おしゃれな服(シングル・バージョン)

- 12. 花(シングル・バージョン)

- 13. グッドモーニングブルース

- 14. もう春だね

- 15. 乾杯

↓配信はこちらから!

https://lnk.to/OwxYxs

友部正人公式HP

https://tomobemasato.com/index.html

友部正人公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@tomobemasatooffice2

■友部正人「友部正人シングルコレクション」

レーベル:MIDI 販売会社:ブリッジ

品番:CXCA-1325 発売日:2025年1月15日

仕様:CD 価格:3,080円(税込)JAN :4522081001678

■プロフィール

1950年、大阪府茨木市生まれ。69年に喫茶「ディラン」を開き、大規模野外コンサート「春一番」を始動させるなど音楽シーンに貢献。

71年に永井洋と「ザ・ディランⅡ」を結成し、76年にソロデビュー。以降、バンド「ラブ・コラージュ」結成や全国ツアー『一人旅』を展開。

優しさあふれる楽曲で多くの支持を集めるほか、俳優、ラジオ、エッセイ執筆など多方面で活躍する。

MIDI移籍第一弾アルバムとなった本作品は、渡辺香津美、金子マリ、バカボン鈴木、駒澤裕城ら東京を拠点に活躍した豪華ゲストに加え、

シュガーベイブ初代ドラマー野口明彦や梅津和時、ウォン・ウィンツァンらが参加。KUROとの共作『月の祭り』を含む、ピアノを中心に静かな時の流れを描く作品となっている。

MDCL-1293 『風のがっこう』 (1995)

トラックリスト

- 01. 風のがっこう

- 02. 遠い空の下

- 03. デュエット

- 04. 一人旅

- 05. ワルツ

- 06. 海

- 07. 子供達へ

- 08. 景色

- 09. 月の祭り

- 10. 街唄

- 11. 祈り

↓配信はこちらから!

MDCL-1293 『一輪の花』 (2000)

MIDI移籍ニ枚目となる本作品は5年ぶりのオリジナル作品。チャールズ清水と共同プロデュースし、

『コミュニケーション』やKUROによる日本語詞の『On The Sunny Side Of The Street』など、旅から生まれた10曲を収録。

日本各地を巡るような音楽体験を提供する一枚となっている。

トラックリスト

- 01. コミュニケーション

- 02. 南の島

- 03. 町の川

- 04. Love Song

- 05. ブルースをもう一度

- 06. 裸の王様

- 07. 焚火

- 08. ふるさと

- 09. On The Sunny Side Of The Street

- 10. 一輪の花

↓配信はこちらから!

仮想都市「Forgotten Capital」を舞台に、壮大な物語を描いた全4曲からなるEP。

変化に富んだ曲調や変拍子を駆使したプログレッシヴな

楽曲群はXOXO EXTREMEならではの魅力を最大限に引き出しているといえる。

■プロフィール

一色萌、小嶋りん、小日向まお、横山陽依、桃瀬せなの5名により構成されたアイドルグループ。

プログレッシヴロック(略:プログレ)を基盤とした楽曲を中心にパフォーマンスを展開。

楽曲の特徴として、曲調の多彩な変化、長尺の構成、複雑な変拍子が挙げられ、これらを歌い踊るスタイルが大きな魅力となっている。

トラックリスト

- 01. カラトピア

- 02. deus X machina 〜暗渠の宴〜

- 03. 狂熱の尖晶石(スピネル)

- 04. レッドシックレコード

配信はこちらから!

🎵https://lnk.to/zkQcWD

XOXO EXTREME公式X(旧Twitter) https://x.com/xoxo_extreme?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

XOXO EXTREME公式Youtube www.youtube.com/@xoxoextremechannnel9536

■XOXO EXTREME「Forgotten Capital」

レーベル:MIDI 販売会社:ユニバーサルミュージック

品番:MDCL-1565 発売日:2025年1月15日

仕様:CD 価格:2,200円(税込)JAN : 4988034207052

元ローザ・ルクセンブルグのギタリスト玉城宏志率いるマチルダロドリゲスが、令和におくる渾身のフルアルバム。

昭和から令和へ、震災やコロナを乗り越え、夫婦別姓や老い、自由など、時事性の高いテーマを、玉城節でエレキモーレツにお届けします。

“今だからこそできた”名曲揃い。ローザ・ルクセンブルグのファンも、そうでない人も、どんとのファンも、そうでない人も、必聴のアルバムです!

13年ぶりの3rdアルバムにして最高傑作。札幌の「芸森スタジオ」で録音。全曲、玉城宏志の作詞作曲の全12曲です。

■玉城宏志コメント

私らの「ふた昔前」は「明治」だった。「令和」のそれは「昭和」。「平成」も生きてきた私ら昭和世代は、これからどんどん死んでいく、はずだが、なんだか最近若返ってる。

そんな昭和世代から令和世代へ、ついでに平成世代へ送る、若いモンには負けへんロックアルバムです。

アルバムの1曲目『昭和月光伝』はアルバムのテーマとなる曲で、その名の通り、昭和の月の光が今、令和に伝わるという、わかる人にはわかる昭和生まれからのメッセージである。

■マチルダロドリゲス『月夜のモンキーダンス』

発売元:株式会社ミディ 規格:MDCL-1566

定価:¥3,300(本体価格¥3,000 税率10%)

フォーマット:CD 発売日:2025年1月22日

《トラックリスト》

1. 昭和月光伝

2. GGの香り

3. おいおい老い

4. 甘々リセット

5. 自由が一番

6. 夫婦別姓の歌

7. 富士山太陽SUN

8. 四割増し

9. ぶつかりそう

10. 極楽シャワー

11. バソキヤ

12. ゆらゆらはずっと

(作詞/作曲:玉城宏志)

■プロフィール

元ローザ・ルクセンブルグのギタリスト玉城宏志(Gt.Vo)率いる3ピースロックバンド。小関純匡(Dr)・笠原直樹(B)は自身のバンドのほか、様々なアーティストのサポートやレコーディングも行っている。

1999年ミニアルバム「Yellow Garden」をリリース。バンド結成28年。ライブバンドとしても定評があり、近年ライブをさらに活発化させている。

■玉城宏志によるバンド年表

1997年10月 元ローザルクセンブルクの玉城宏志(G)がLED ZEPPELIN のカバーバンドをどうしてもやりたくなり、小関純匡(Dr)笠原直樹(B)和田賢介(Vo)と共に「ホテルぱらいそ新館」を結成。

1998年6月 「マチルダロドリゲス」と改名。オリジナル曲をやり始める。

1999年 ミニアルバム「Yellow Garden」リリース。Zepp的90年代グランジ風荒々しいサウンド。

2000年 ローザの盟友、どんと逝去。和田賢介(Vo)マチルダ脱退。玉城(42)離婚。厄年の怖さ知る。3人編成で再出発。

2002年 1stアルバム「ホテルぱらいそ」リリース。重め暗めのヘビーサウンドが基調のごった煮アルバム。前年の「9.11」やどんとの事もあり「死」をテーマにした曲多し。「ちぎれ雲」「幸福論Z」等収録。

2012年 2ndアルバム「マルガリータ12」リリース。元ボガンボスのDr.kyOnをプロデュースに、矢井田瞳、うつみようこ等女性ボーカル4人を迎えた豪華なアルバム。前年の「3.11」、この年の母親の死もあったが、やたら明るいウキウキした曲多し。「電気ぶらん」「すっとこどっこい節」等収録。

2022年 25周年記念ミニライブアルバム「ケネンコスビーの夏」リリース。会場限定販売。

ライブ活動は更に活発化。

■マチルダロドリゲス『月夜のモンキーダンス』発売記念ライブ

2025年1月23日(木)渋谷La.mama

open19:00/start19:30

前売り4500円/当日4800円(ドリンク代別)

12/1(日)12:00よりチケット販売・申込み開始

1.ローソンチケット(エルコード取得中)

2.渋谷La.mamaメール予約(lamama0123456789@gmail.com

入場順:

1 ローソンチケット

2 渋谷La.mamaメール予約

3 取り置き

結成30周年、10年ぶりとなるアルバム「日々の糧」を発売した夕凪。

ゲスト参加したアーティストや縁あるミュージシャンたちから寄せられたコメントをご紹介します。

…………………………………………………………………………………

今回夕凪のアルバムに2曲参加させていただきました。

1曲は3年前に亡くなった共通の友だち野村麻紀の曲のカバー、もう1曲は2005年(もう20年前!)に

夕凪のライブに初めて飛び入り参加したときに一緒に演奏した曲。どちらも私にとって

縁の深い曲でした。

参加できて本当によかった。ありがとう。

佐藤良成(ハンバート ハンバート)

…………………………………………………………………………………

夕凪さん、30周年おめでとうございます!

これからこのアルバムを聴く方の日々に

散りばめられて、暮らしの中で歌い出し、

明日がいい日になりそうな、予感がしてきます!

タテタカコ

…………………………………………………………………………………

ネバーギブアップ道の横向こうを行く友たちの奏でる極上の演奏、ひとつひとつの物語がハッキリ見える歌。「日々の糧」はロックバンド夕凪の2024名曲アルバムです。

椛島さんの録音で、みんなの演奏、せい子の歌がかすかなところまで

とても魅力的で聴き惚れています。

長い長いバンドが今いちばんいいってすごいことだし、ここに辿り着いた夕凪を輝かせる太陽は、

日の暮れに町の向こうに沈んで、

また明日。Rock on 夕凪。

bikke (ex-ラブジョイ)

…………………………………………………………………………………

初めて夕凪をみたのは20年くらい前になるのかな、

服部緑地の野外ステージだった。

初々しくて、真っ直ぐに音が伝わってきたのを覚えてる。それにずっしりとした安定感が加わって、

このアルバムは素晴らしい音だ。

まさに「日々の糧」。30年というすごい年月、

そのお祝いの時にこんなアルバムが届くなんて、

なんて素晴らしいことだろう。

パスカルズも来年30周年なんだけど、、

こんなことは出来そうにないな。

おめでとうっ!!

ロケット・マツ(パスカルズ)

…………………………………………………………………………………

瀬戸内海の日暮れのような夕凪の音楽。

「もう穴倉は飽きた、広いところで遊びたい」という声が聞こえてくる。

テーブルの上に広がるのはどれもおいしい歌ばかり。ぼくがまだ味わったことのない創作音楽。

友部正人

…………………………………………………………………………………

今作で、2021年に急逝した野村麻紀の「急行列車」をカバーした伊藤せい子からの特別コメントです。

…………………………………………………………………………………

悪態を吐きながら無邪気に呑むその姿は、

私の記憶に一生残るのだろう。

酔った流れで辿り着き、

嬌声を挙げながら何度も抱きついてくる、

あの柔らな肌を忘れん為に私も歌うのだろう。

綺麗な脚を惜しみなく投げ出し眠る姿。寝覚めてはにかみ、

ギターケースを背負う彼女を駅に見送る。

大阪から京都に帰る度に観たであろう観覧車を、

彼女が消えた夜に呆然と眺めた。

「急行列車」を歌いたい、と伝えた時の

あの可愛らしい顔。

歌う度に麻紀のギターケースを

背負う後姿が見える。歌は残る。

夕凪 伊藤せい子

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

夕凪(ゆうなぎ)「日々の糧(ひびのかて)」

◾️トラックリスト

1.丘の上

2.堂々巡り

3.場所

4.生まれたおうちに帰りたい

5.おちてた

6.青春のかけら

7.急行列車

8.わすれじ

9.明日になったら

10.喫煙所

レーベル:MIDI Creative |品番:CXCA-1323 |JAN:4522081001654|税抜:2,200 円 |

|フォーマット:CD|発売日:2024/9/25(水)

◾️プロフィール

1994年、伊藤せい子(vo)を中心に結成される。97年にメジャー・デビュー。

地元・大阪を拠点に全国でライヴ活動を重ねる日本のロックバンド。

フォーク・ロックの影響も感じさせる音とユニークな展開、

「側にある言葉」を信条とする。現在メンバーは東京と大阪の遠距離で活動を続け、「生活と軸」「食と愛」をテーマに、

熟練と初期衝動が交差する壮大な音を目指している。音楽制作に加え、

野外自主企画イベントを定期的に開催するなど、

精力的に活動を続け、2024年に結成30周年を迎える。

伊藤せい子 (ボーカル) 山崎保 (ギター) 石井路翁 (ベース) 山川ちかこ (鍵盤)

藤山朋哉 (ドラムス)藤井寿光(ドラムス)

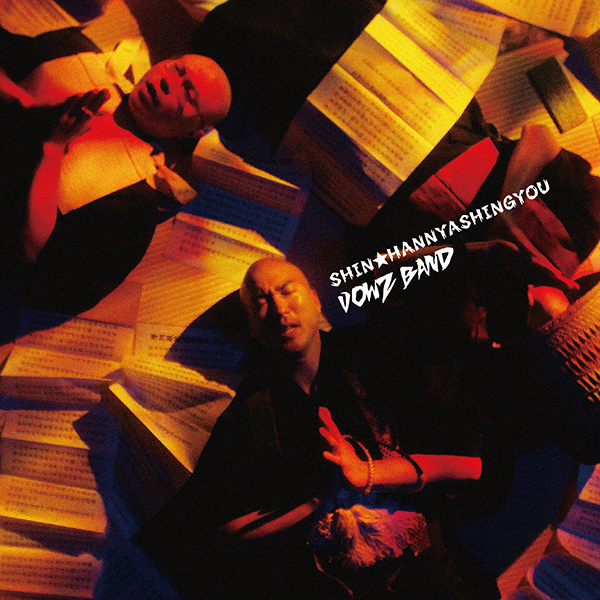

本職、お坊さん⁉︎⁉︎⁉︎

東京・荒木町坊主バーのスタッフと共に結成されたこの坊主バンド。

リーダーの”zennen”を中心に、彼らの鋭い音楽は現代の社会や宗教界への挑発と共感を歌に乗せ、

信念を貫き、仏教の教えをロックに載せて伝え続けていく、 坊主バンドのファーストアルバムがリリース!!

トラックリスト

- 01. GEDATSU

- 02. 新☆般若心経

- 03. 踊り念仏

- 04. 坊主の一週間

- 05. 縁談破断

- 06. 言うか言わまいか

- 07. 愚かものとして

- 08. スーパー禅問答

- 09. イージューショクライダー

- 10. 嫁さんクリスチャン

- 11. 輪になって

坊主バンド

「新☆般若心経」

レーベル:MIDICreative

品番:CXCA-1324

税抜:2,750円

フォーマット:CD及び各種サブスク配信

発売日:2024/10/16(水)